一、简介

植物形态特征和生长特性的改变是适应生存环境的表现形式。在长期的进化过程中,植物通过调节自身形态结构及生理特征来响应和适应环境变化。叶片作为植物与环境直接接触的器官,对环境变化的敏感性较高且可塑性较大,因此同一物种在不同地理区域的叶片形态特征可能存在显著差异。这种表型多样性既是遗传多样性的重要组成部分,也是研究物种适应与进化的重要窗口。在茶树这种重要经济作物的研究中,对其叶片微观结构的深入探索显得尤为重要。传统的植物分类方法在茶树品种鉴定中存在一定局限性。由于茶树自然杂交频繁,品种间亲缘关系复杂,仅依靠宏观形态特征往往难以准确区分近缘品种。

此时,扫描电子显微镜的应用展现出独特优势。与光学显微镜相比,扫描电镜具有更高的分辨率和更大的景深,能够清晰呈现样品表面的三维形貌,为观察茶叶的微观结构特征提供了强有力的技术支持。

二、实验案例

在本次实验中,我们选取了三种具有代表性的茶树品种——乐昌白毛茶、云南大叶种和苏州碧螺春,通过扫描电镜系统观察了其叶片表面的超微结构特征。研究发现,这三个品种在表皮毛茸、气孔器等微观结构上存在显著差异,这些差异不仅具有分类学意义,更反映了不同品种对其生长环境的适应性进化。

(1)乐昌白毛茶

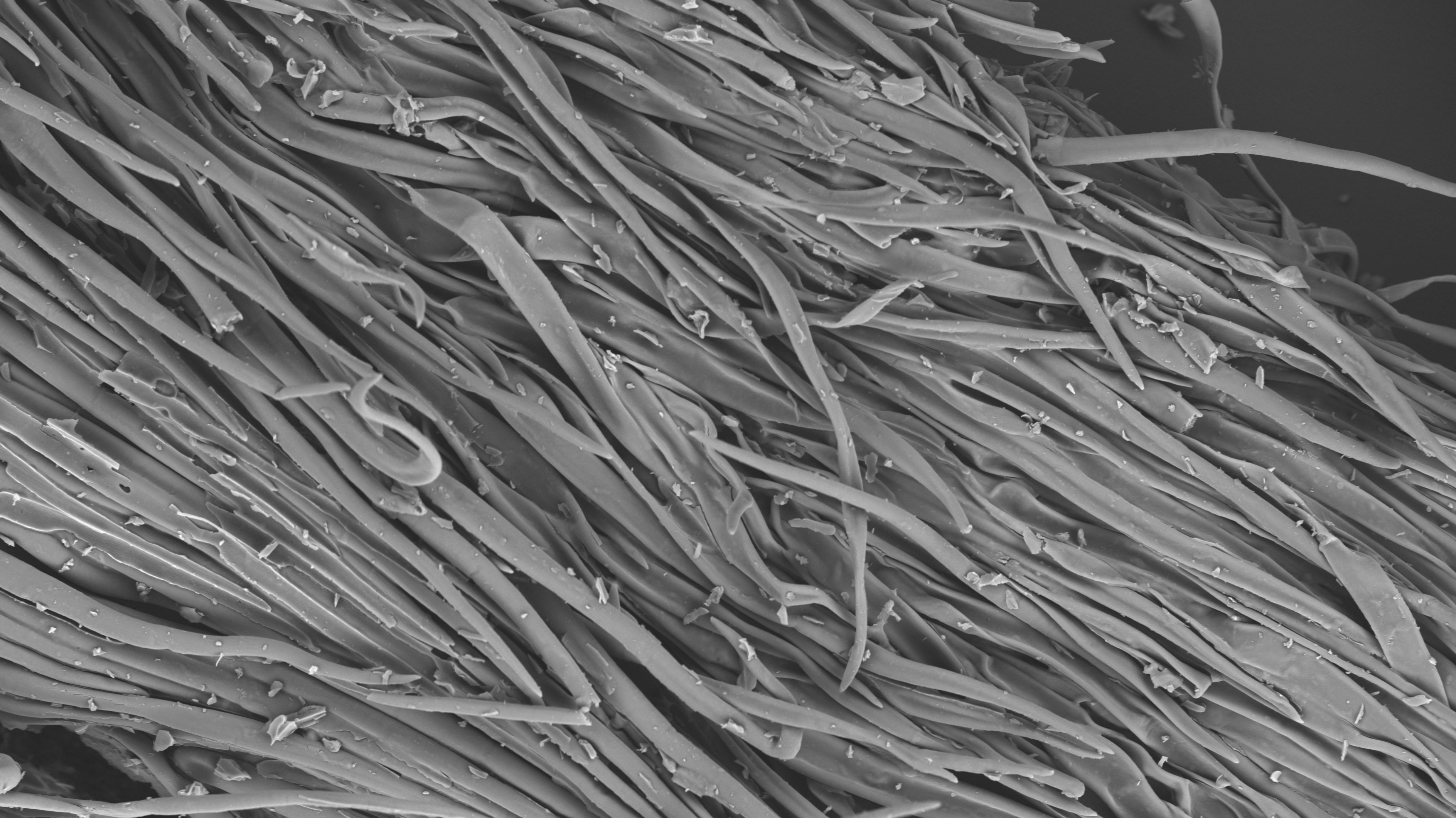

乐昌白毛茶作为多毫毛品种的典型代表,其叶片表面密布着形态各异的表皮毛茸。在高倍扫描电镜下可以清晰观察到,这些毫毛主要呈现圆长形和扁长形两种基本形态。这些浓密的毫毛相互交织,形成了一层有效的保护层,几乎完全覆盖了下方的表皮细胞和气孔器,如图1a。这种独特的形态特征与其原产地——广东北部南岭山地的生态环境密切相关。该地区海拔较高,常年云雾缭绕,空气湿度大,昼夜温差显著。密集的毛茸层不仅能够反射部分强光,保护叶肉组织免受光抑制损伤,还能有效稳定叶面微环境,减少水分的过度蒸腾。同时观察发现,该品种的气孔器虽然体积较大,但分布密度相对较低,如图1b,这种结构特征可能是对高湿度环境的进一步适应,体现了植物在形态建成过程中的资源优化策略。

图1a 乐昌白毛茶毫毛主要呈现圆长形和扁长形两种基本形态,这些浓密的毫毛相互交织,

形成了一层有效的保护层,几乎完全覆盖了下方的表皮细胞和气孔器。

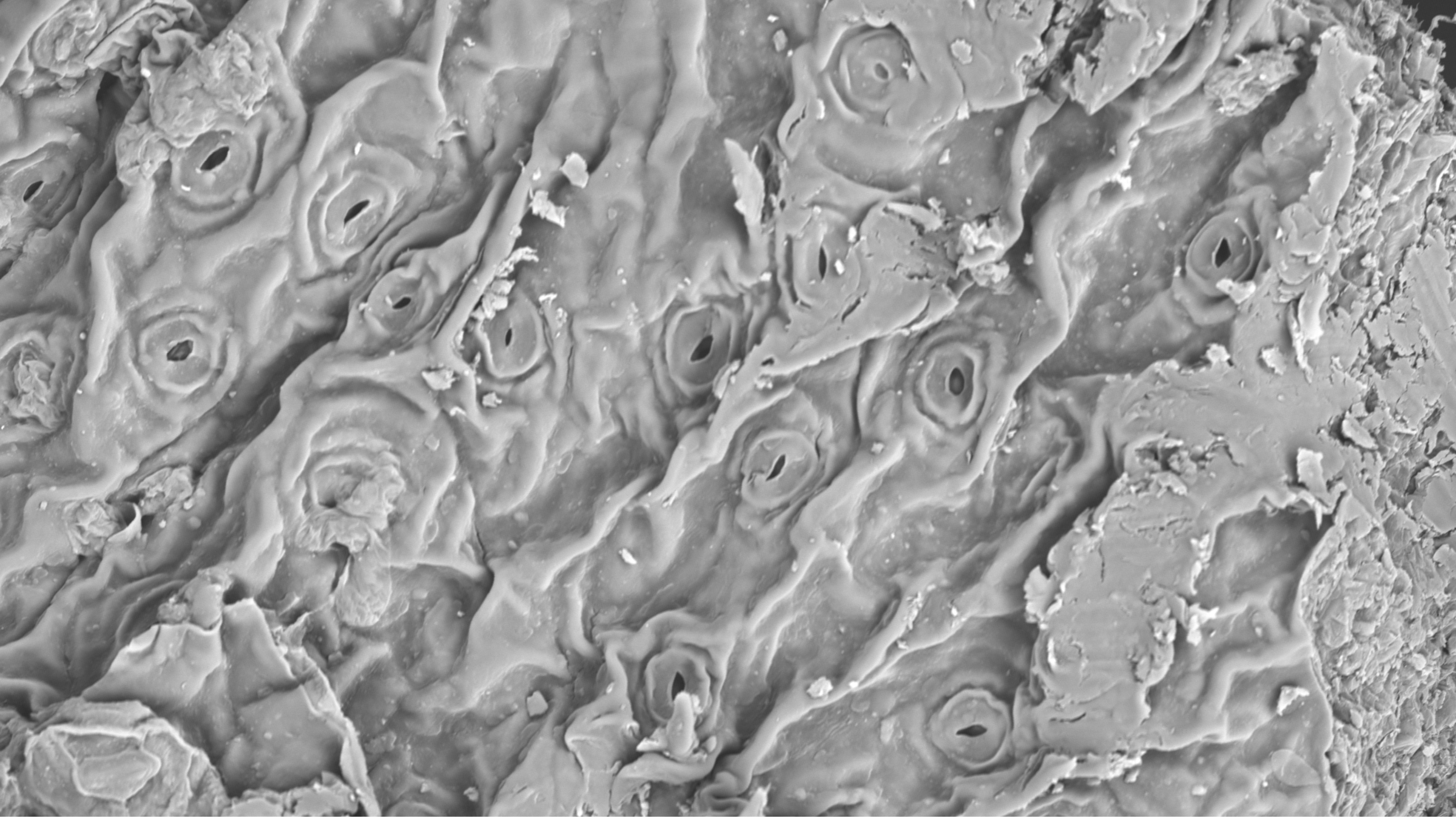

图1b 乐昌白毛茶气孔器体积较大,分布密度极低

(2)云南大叶种

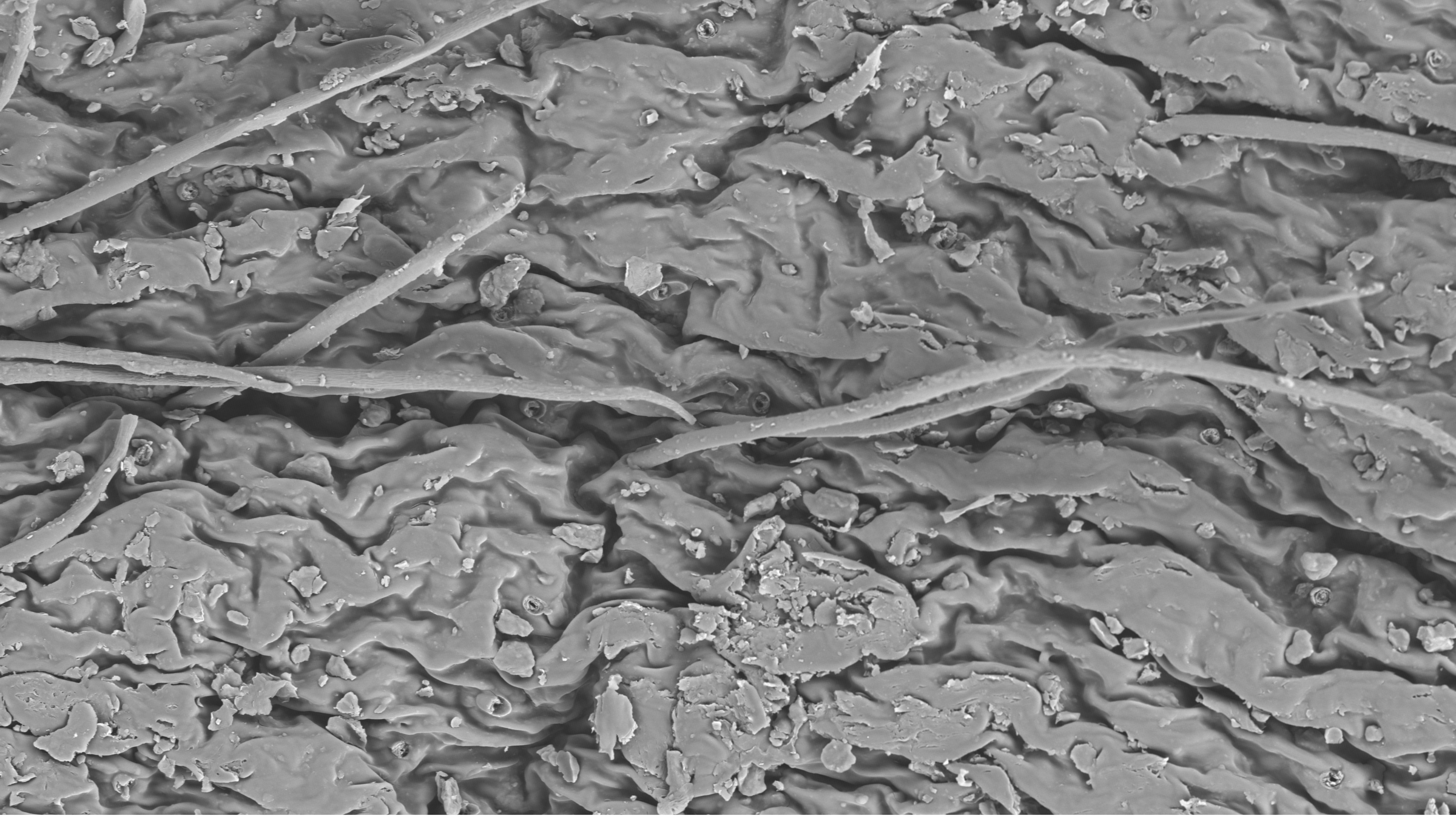

云南大叶种的超微结构特征呈现出截然不同的形态。扫描电镜观察显示,该品种叶片表面相对光滑,表皮毛茸稀少甚至缺失,表现出典型的近无毛状态。这种表面特征与其原产地的生态条件密切相关。云南大叶种主要分布在低纬度高原地区,该地区属热带、亚热带季风气候,具有高温多雨、日照充足的特点。表皮细胞外壁的角质层呈现出明显的瘤块状纹饰,这种结构特征可能有助于增强表皮的机械强度。特别值得注意的是其气孔器的特征:气孔分布密度极高,单个气孔孔径显著阔大,形态多为圆形或宽椭圆形,如图2。在本研究观测的样品中,气孔保卫细胞及其开口形态清晰可辨,为主要鉴别依据;然而,可能由于样品制备或观察角度等因素,副卫细胞与周围普通表皮细胞的边界在本条件下未能充分凸显。尽管如此,其高密度、大气孔的总体特征,已构成稳定的鉴别标志。

图2 云南大叶种表面光滑、近无毛状态,表皮细胞外壁的角质层呈现出明显的瘤块状纹饰,

气孔分布密度极高,单个气孔孔径显著阔大,形态多为圆形或宽椭圆形

(3)苏州碧螺春

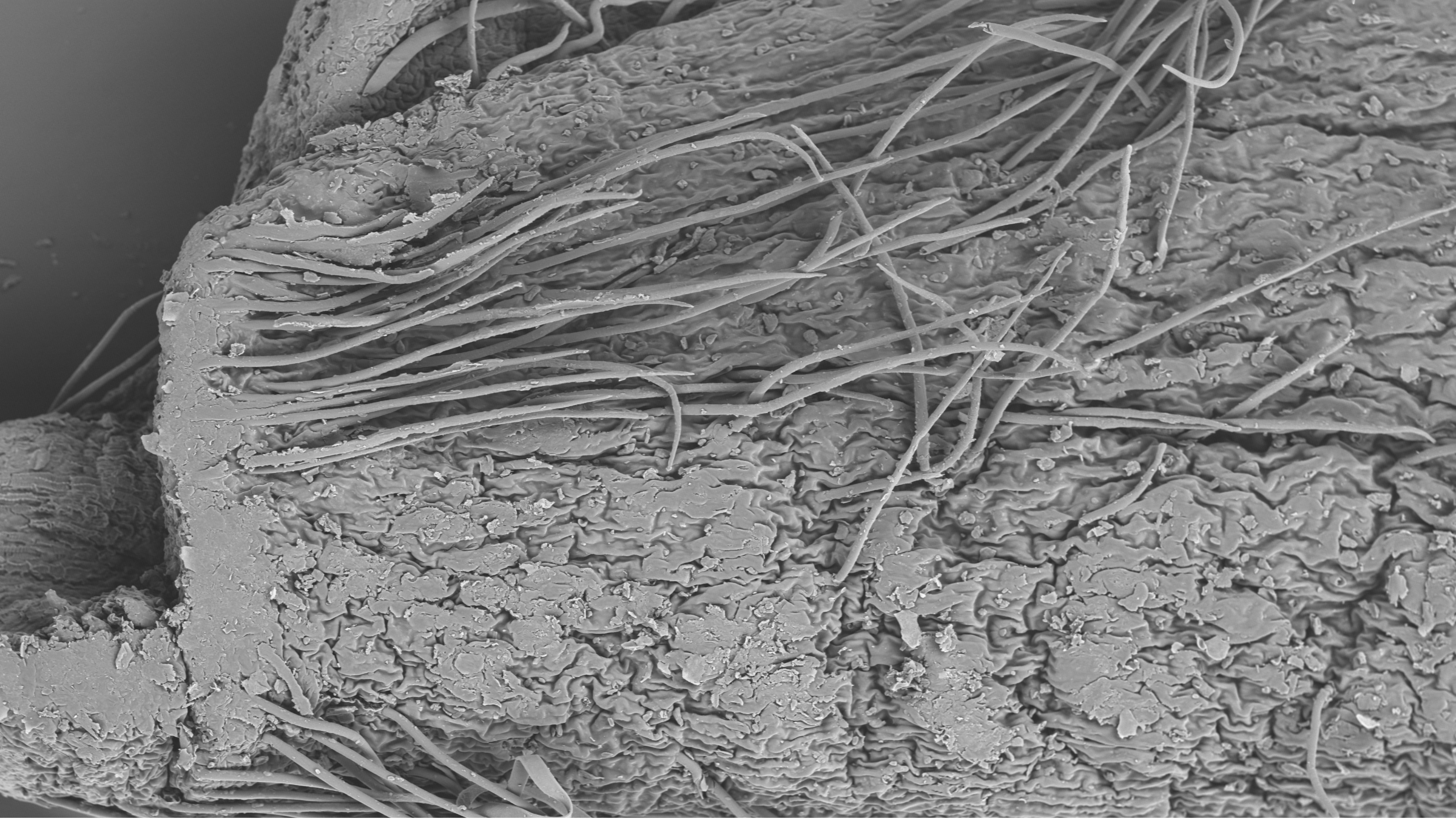

苏州碧螺春则展现出一种介于两者之间的过渡形态。扫描电镜观察发现,其表皮毛茸呈现出独特的局域性分布特征,主要富集在叶片边缘和主脉附近,而叶片中部区域相对光滑,如图3a。这种分布模式既能在春季低温时为幼嫩组织提供针对性保护,又避免了夏季高温时的过度保温。其气孔特征同样表现出中庸之道,分布密度介于前述两个品种之间,单个气孔尺寸则较小,如图3b。这种平衡形态与太湖流域的气候特点密切相关,该地区四季分明,受太湖水体调节,空气湿润但季节变化显著。碧螺春的这种微观结构特征使其能够更好地适应具有明显季节波动的环境条件,体现了植物在形态可塑性上的精巧调节。

图3a 苏州碧螺春表皮毛茸呈现出独特的局域性分布特征,主要富集在叶片边缘和主脉附近

图3b 叶片中部区域相对光滑,气孔分布密度低,单个气孔尺寸较小

三、扫描电镜延伸应用

除了表皮特征外,扫描电镜在揭示茶叶内部结构方面同样发挥着重要作用。叶肉石细胞作为叶片的机械支撑结构,在不同品种间展现出丰富的形态多样性。一些野生种质资源的石细胞分枝繁多,形态复杂,而栽培品种的石细胞则可能出现简化趋势,或演化出特殊的纹饰特征。这些稳定的"内骨骼"结构为品种鉴定提供了可靠的微观依据。此外,花粉粒的超微形态也是重要的分类学性状。扫描电镜能够清晰呈现花粉粒的极面观、赤道面观、萌发孔类型以及外壁纹饰等特征,这些高度保守的形态特征为了解茶树品种间的亲缘关系和演化历史提供了宝贵证据。

扫描电镜在茶叶研究中的应用还可在以下几个方向继续深入:首先,建立系统的茶树种质资源超微形态数据库,为品种鉴定和知识产权保护提供技术支撑;其次,开展微观性状的遗传机制研究,通过全基因组关联分析等方法定位关键基因位点,从分子层面理解形态建成的遗传基础;最后,结合化石证据和现存种的微观形态比较,重建茶树的系统发育历史,阐明重要性状的演化历程。

综上所述,扫描电镜技术为茶叶品种鉴定和起源研究提供了强有力的工具。通过对乐昌白毛茶、云南大叶种和苏州碧螺春的超微结构分析,我们不仅能够准确区分不同品种,更能深入理解这些形态特征背后的生态适应意义。随着研究方法的不断精进和研究深度的持续拓展,扫描电镜必将在茶树种质资源保护、品种创新和产业可持续发展中发挥更加重要的作用。